[더게이트]

엘레나 리바키나(카자흐스탄)가 9일(한국시간) 사우디아라비아 리야드에서 열린 WTA 투어 파이널 결승에서 아리나 사발렌카(벨라루스)를 2-0(6-3, 7-6)으로 꺾고 우승했다. 이로써 리바키나는 여자 스포츠 역사상 최고 상금인 530만 달러(약 74억원)를 손에 쥐었다.

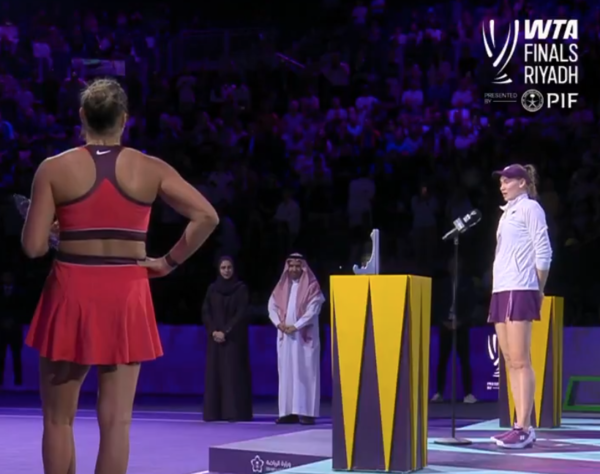

하지만 시상식에서 예상치 못한 일이 벌어졌다. 리바키나는 준우승자 사발렌카와는 함께 사진을 찍었지만, 포르티아 아처 WTA 최고경영자가 합류하자 옆으로 비켜섰다. 관계자가 손짓으로 함께 찍자고 권유했지만 손을 들어 거절하며 홀로 서 있었다.

경기 후 기자회견에서 이에 관해 질문이 나오자 리바키나는 "각자 맡은 일을 할 뿐"이라며 "WTA와 대화할 기회는 있었지만 결국 이뤄지지 않았다. 앞으로도 이런 관계를 유지할 것"이라고 선을 그었다.

코치 학대 논란의 중심

리바키나의 이 같은 행동은 코치 스테파노 부코프를 둘러싼 WTA의 징계 조치와 관련이 있다. WTA는 지난해 부코프가 리바키나를 신체적·언어적으로 학대하고 선수의 심리적·정서적 안녕을 해쳤다며 1년간 자격정지 처분을 내렸다.

아처 CEO가 작성한 조사 보고서에 따르면, 부코프는 2024년 뉴욕 호텔에서 해고 통보를 받고도 떠나길 거부했고, 리바키나에게 100통이 넘는 전화와 문자를 보내며 "내가 없으면 테니스 커리어가 망할 것"이라고 압박했다.

그러나 리바키나는 조사 과정 내내 "부코프가 나를 학대한 적 없다"며 그를 공개 옹호했다. 부코프 측도 "절대 누구도 학대한 적 없다"고 부인했다. 결국 올해 8월 중재를 거쳐 징계가 해제됐고, 부코프는 이날 결승전 관중석에서 리바키나의 우승을 지켜봤다.

테니스계는 이들의 관계를 우려 섞인 시선으로 바라보고 있다. WTA가 학대로 규정한 행위를 피해자로 지목된 선수가 부인하고, 오히려 징계한 기관에 반발하는 상황이 벌어진 것이다. 리바키나는 부코프 복귀 후 5월 스트라스부르 대회에서 13개월 만에 우승하며 "부코프 덕분"이라고 감사를 표했고, 이번 대회에서도 그와 함께 최고 성적을 거뒀다. 일각에서는 선수가 코치에게 심리적으로 의존하게 만드는 '통제적 관계'의 전형으로 보고 있지만, 리바키나는 이를 부인하며 자신의 선택을 고수하고 있다.

부진 털고 화려한 귀환

러시아 출신으로 카자흐스탄 국적인 리바키나는 2022년 윔블던 챔피언이지만, 올 시즌 초중반 부진으로 세계랭킹이 두 자릿수까지 밀렸다. 한때 사발렌카, 이가 시비옹테크와 함께 '빅3'로 불렸던 그는 코치 논란 여파로 불면증에 시달리며 경기력이 떨어졌다.

하지만 시즌 막판 7번 시드로 간신히 본선에 진출한 뒤 파죽지세를 보였다. 결승에서는 13개 에이스를 뽑아내며 압도적인 서브와 강력한 그라운드 스트로크로 사발렌카를 제압했다.

사발렌카는 올 시즌 줄곧 세계 랭킹 1위였지만, 정작 우승컵을 들어올린 건 단 한 번뿐이었다. 4대 메이저 대회 중 3곳과 이번 투어 파이널까지 결승에 올랐지만 3번 패했다. 이날도 타이브레이크에서 0-7 완봉패를 당하며 '빅매치 멘탈 붕괴'라는 꼬리표를 또 달았다. 경기 후 가방에 라켓을 내던지고 주저앉아 울었다.